共同配送とは?メリットや課題、企業事例をわかりやすく解説

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報

玉橋 丈児

物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。

共同配送とは、複数の荷主企業の商品を一括して配送する方法です。トラックの積載能力やドライバーリソースを有効活用できるため、配送コストの削減や人材不足の解消が期待できます。

共同配送を導入する際は、メリットだけでなく課題も理解し、自社に適している配送方法であるかを判断することが大切です。

本記事では、共同配送を導入するメリットや課題、企業事例を解説します。

貨物の効率的な輸配送方法についてお悩みの場合は、SBフレームワークスへご相談ください。数多くの業界の物流を支えてきた深い知見とノウハウにより、最適な輸配送プランを設計いたします。

\安全・エコな輸配送で物流課題を解決/

目次

共同配送とは?わかりやすく解説

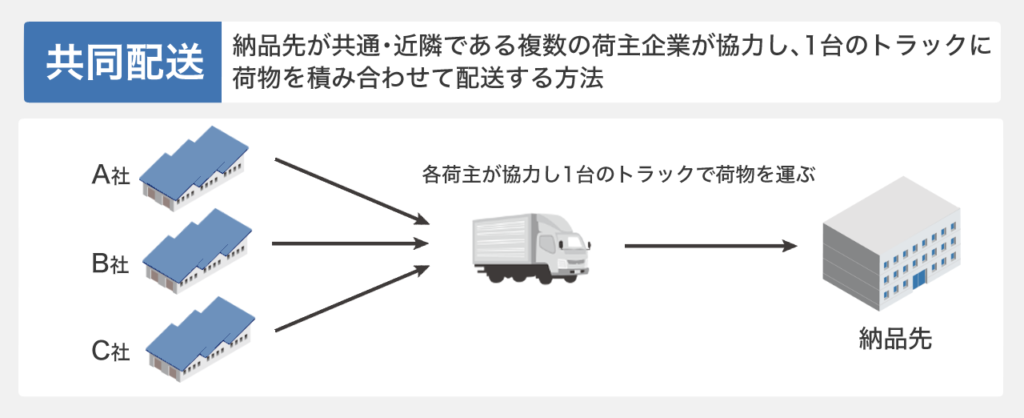

共同配送とは、納品先が共通している、または近隣である複数の荷主企業が協力して1台の車両に荷物を積み合わせ、まとめて配送する方法です。

通常の配送の場合、たとえばA社、B社、C社が同じ小売店に商品を納品する場合、3社それぞれが自社の商品を別々のトラックに積み込み、小売店へと配送します。この方法では納品物が少量の場合に、トラックの積載能力に対して積載スペースが余ってしまう問題が生じていました。

しかし、企業が協力して共同配送を行えば、トラックの積載スペースを余さず荷物を積載でき、配送効率の向上が期待できます。

共同配送が注目されている背景

近年、共同配送が注目されている背景には、物流の2024年問題があります。物流の2024年問題とは、働き方改革関連法の施行により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働時間が規制されたことで、物流の停滞が懸念される問題です。

時間外労働時間の規制強化により、一人のドライバーだけで長時間の運行をすることが難しくなり、長距離輸送を複数人で分担して行う必要があります。そのため、人員が不足し従来通りの配送が困難になるかもしれません。

しかし、共同配送であれば1台のトラックに荷物を積み合わせるため、従来よりも多くの荷物を運べます。その結果、運行するトラックの台数やドライバー数を削減でき、物流の2024年問題の解決策となり得ます。

このような背景から、共同配送は国土交通省も導入を推奨する取り組みです。今後は共同配送に関連してさまざまな制度や支援事業が展開される見込みです。

参考:国土交通省「共同物流等の促進に向けた研究会 提言(案)概要」

共同配送と混載便の違い

共同配送と混載便の大きな違いは、積み合わせる荷物を荷主が指定できるかどうかです。具体的な違いは以下のとおりです。

| 項目 | 共同配送 | 混載便 |

| 荷物の指定 | 荷主が行う | 物流事業者や運送会社が行う |

| 納品時間 | ほぼ一定になる | 集荷状況により変動する |

| 納品先 | すべての荷物が共通または近隣の納品先に配送される | 集荷した荷物の宛先に応じて変わる |

共同配送では、荷主が主体となって納品先や配送頻度、商品の種類などの条件から積み合わせる荷物を選びます。

対して混載便は、物流事業者や運送会社が行き先の地域に応じて混載する荷物を決めるため、荷主は積み合わせる荷物を指定できません。

また、共同配送では積み合わせる荷物や配送ルートが固定されており、毎回の納品時間はほぼ一定になります。一方、混載便はある程度荷物が集まる、または決められた出発時間まで待ってから配送するため、納品時間が変動します。

加えて、共同配送はすべての荷物を共通または近隣の納品先に配送するのに対し、混載便は配送の都度納品先が変わることも違いです。

共同配送と路線便の違い

共同配送と路線便では、荷物を指定する企業や納品先に違いがあります。具体的な違いは以下のとおりです。

| 項目 | 共同配送 | 路線便 |

| 荷物の指定 | 荷主が行う | 物流事業者や運送会社が行う |

| 納品先 | すべての荷物が共通または近隣の納品先に配送される | 配送ルート上に複数ある |

共同配送と路線便にて、複数の荷主の荷物を1台の車両に積む点や配送ルートが固定されている点は共通です。

しかし、路線便は物流事業者が集荷の都度、積み合わせる荷物を決めるため、荷主は積み合わせる荷物を指定できません。

また、路線便では、路線バスのようにあらかじめ決められたルートを通って集荷し、それぞれの納品先へと荷物を届けます。対して共同配送は、すべての荷物を共通または近隣の納品先に届けます。

共同配送の導入で得られるメリット

共同配送を導入すると、以下のようなメリットが得られます。

- 効率的に配送できる

- 配送コストを抑えられる

- ドライバー不足を緩和できる

- CO2排出量の削減に貢献できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

効率的に配送できる

共同配送では、複数の荷主の商品を1台の車両に積み合わせるため、トラックの積載率が向上し効率的に配送できます。商品の調達地から納品先まで直行で配送するため、配送時間のロスがなくスピーディーな配送が可能です。

また、一度に複数の商品を届けられることから、荷受けする側の事業所の負担も軽減されます。

配送コストを抑えられる

共同配送によって手配するトラックの台数が減れば、配送コストを抑えられます。

従来の配送方法では荷主ごとにトラックを手配する必要があり、その分燃料費やドライバーの人件費がかかっていました。共同配送であれば必要最低限の車両台数で配送できるため、燃料費や人件費の削減が可能です。

ドライバー不足を緩和できる

共同配送を導入すれば、ドライバー不足の緩和が期待できます。共同配送によりトラックの運行台数が減ることで、必要なドライバーの人数も抑えられるからです。

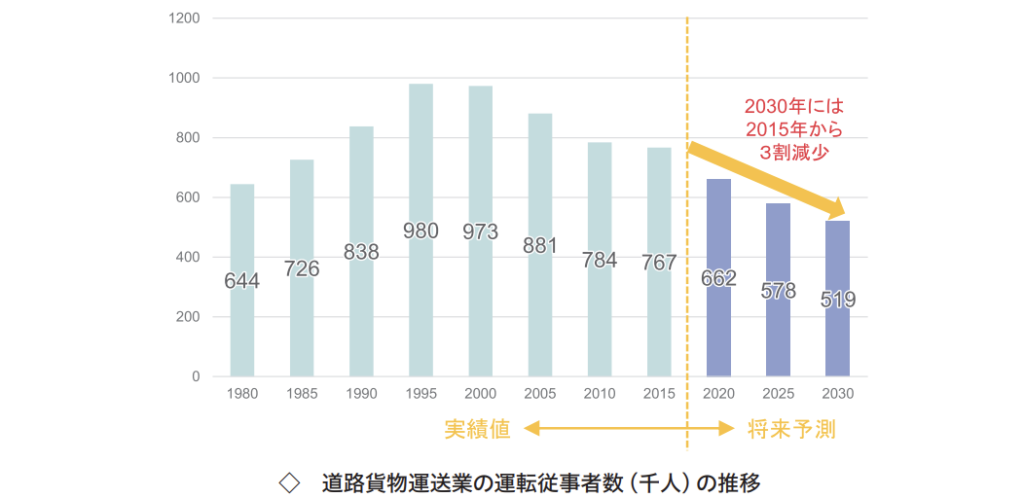

近年、日本の物流業界は慢性的な人材不足に陥っています。日本ロジスティクスシステム協会の資料によると、道路貨物運送業のドライバー数は、1995年から2015年の過去20年間で減少傾向です。

画像引用:公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会「ロジスティクスコンセプト2030」

2030年にはトラックドライバーの人数が51.9万人となり、2015年から2030年の15年間で24.8万人減少(3割減)するのではないかと報告されています。時間外労働時間の規制も相まって、今後ドライバー不足はますます加速すると考えられるでしょう。

共同配送によりドライバー不足を緩和できれば、物流の停滞も防げます。

CO2排出量の削減に貢献できる

共同配送でトラックの運行台数が減れば、CO2排出量の削減が可能です。

2022年度、国内のCO2総排出量(10億3,668万トン)のうち、運輸・物流におけるCO2排出量が18.5%(1億9,180万トン)を占めています(※1)。

この状況に対し政府は、2030年までに運輸部門のCO2排出量を2013年度比の35%削減するとの目標を掲げています(※2)。

こうしたSDGsや脱炭素の観点からも、共同配送は環境保護に有効な手立てといえるでしょう。また、環境保護の一環として共同配送に取り組むことで、社会的信用の獲得にもつながります。

※1 参考:国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」

※2 参考:環境省「地球温暖化対策計画の改定について」

共同配送の課題・デメリット

共同配送を導入する際は、以下の課題・デメリットに注意する必要があります。

- 急な荷物の追加やスケジュール変更ができない

- 配送料金の設定や配送にかかるコストの分担が難しい

- 荷物を追跡・管理するために共同で利用するシステムを構築する必要がある

それぞれの内容を詳しく解説します。

急な荷物の追加やスケジュール変更ができない

共同配送では、急な荷物の追加やスケジュールの変更ができないことがあります。あらかじめ荷物の量や種類、納品時間などの条件をすり合わせたうえで配送するからです。

自社による配送であれば、配送先や荷物の追加・変更、細かい時間指定などが可能です。しかし共同配送の場合は、それぞれの荷主の事情にすべて応えられるとは限りません。

そのため、納品先で個別対応やイレギュラー対応が必要になった場合に、スムーズな対応ができない可能性があります。

配送料金の設定や配送にかかるコストの分担が難しい

配送料金の設定や配送にかかるコストの分担が難しい点も共同配送の課題です。

共同配送を導入する際は、パートナーとなる荷主企業との間で配送料金や配送にかかるコストの負担配分を決める必要があります。

しかし、荷主によって荷物の重量や納品先までの距離、商品価値は異なるため、すべての荷主が納得できる公平な分担方法を見つけるのは容易ではありません。

荷主間のトラブルを避けるために、問題発生時の責任の所在や各荷主の役割・義務などを契約時に明確にしておくことが大切です。

荷物を追跡・管理するために共同で利用するシステムを構築する必要がある

共同配送では、各荷主企業が荷物を追跡・管理するために共同で利用するシステムが必要です。共同配送のためのシステムを構築するには、既存システムの改修や新たなシステムの導入が必要となり、場合によっては高額な開発コストがかかります。

小規模の事業所の場合は、システムの導入コストが経営を圧迫しかねません。共同配送を導入する際は、費用対効果を考慮したうえで導入すべきか検討することが大切です。

共同配送に適している商材

共同配送には、以下のような商材・配送が向いています。

- 配送量の変動が比較的少ない商材

- 繁閑の波が異なる商品同士

- 納品先、配送頻度が近い商品同士

- 重量大・容積小の商材と重量小・容積大の商材の組合せ

また、配送料金の設定や共通システムの構築に労力やコストがかかる点を踏まえると、定期的に納品する商材であることが理想的です。

共同配送で運ぶ商材は後から変更が難しく、協議や調整にコストがかかるため、自社の業界や商材の特性を考慮して慎重に検討しましょう。

共同配送を導入した企業事例

共同配送により配送効率の向上を実現した企業の事例を紹介します。自社で共同配送を導入する際の参考にしてください。

大王製紙とサントリーグループによる異業種間共同配送の実施

製紙メーカーの大王製紙株式会社と、飲料メーカーのサントリーグループは、長距離輸送の効率化を目的に異業種間の共同配送を行っています。

サントリーグループでは、積載重量の制限によりトレーラー上部に空きスペースが生じていました。そこで、トレーラーの空きスペースに、相対的に軽量な大王グループの紙製品を積載。トレーラーの積載能力を最大限活用することで、輸送効率が向上しました。

また、輸送エリアを関東・中部・関西の3つのエリアに分割し、3人のドライバーでリレー形式によって輸送(スイッチ輸送)するなど、ドライバーの労働時間短縮にも取り組んでいます。

大手食品会社6社による食品物流プラットフォームの構築

大手食品会社6社は、運送会社や鉄道会社と連携し、幹線輸送から納品まで行える大規模な食品物流プラットフォーム「F-LINE」を構築しています。

食品物流では、近年のトラック輸送の需要増加に伴い、十分な台数の車両を確保できず配送に支障が出ていました。

この課題を解消するために、トラック輸送だけでなく幹線輸送や納品など、前後の工程も含めて共同配送することで、食品物流全体の積載率の向上を図りました。

企画は味の素株式会社が中心となって進め、カゴメ(株)、日清オイリオグループ(株)などが参加。システム設立に伴い、6社合同の部会やワーキングチームの編成、関連用語や品質管理のKPIの統一など、徹底した運営管理を行っています。

事業稼働の3ヶ月後には、平均積載効率が79%から86%に向上しました。さらに、CO2排出量16%削減の成果も上げています。

参考:厚生労働省「事例紹介」

アサヒグループ食品によるグループ内共同配送の実施

大手食品・薬品メーカーのアサヒグループ食品では、グループ内3社の物流を効率化するために共同配送を開始しました。

同社がグループ内共同配送を開始した背景には、一部のグループ会社における長距離運行の常態化や、運送会社によるリードタイム延長の要請が挙げられます。

同社では、九州と北関東に物流の新拠点を設置し、グループ内共同配送を開始しました。また、既存の物流拠点を8箇所から5箇所に再編するなど、配送体制の見直しも行っています。

このような取り組みにより、グループ会社の配送コストを40%削減できました。さらに、物流の効率化により配送サービスレベルや配送品質が向上し、品質事故の件数が減少したとのことです。

参考:厚生労働省「事例紹介」

共同配送を導入し自社の課題を解決しよう

共同配送を導入することで、1台のトラックに無駄なく荷物を積載でき、配送効率の向上が見込めます。また、運行するトラックの台数やドライバー数を削減できるため、物流の2024年問題への対応策としても有用です。

ただし、共同配送を導入するためには、配送にかかるコストの分担やシステムの開発など、複数の課題をクリアする必要があります。

綿密に準備して共同配送を行えば、配送コストの削減や人材不足の解消が期待できます。共同配送を適切に導入し、自社の課題解決を目指しましょう。

商品の効率的な輸配送方法についてお悩みの場合は、SBフレームワークスにご相談ください。安全かつ環境に配慮した輸配送で、大切な商品を納品先に届けます。お客様の課題に応じた最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

\安全・エコな輸配送で物流課題を解決/

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報

玉橋 丈児

物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。

関連記事

関連お客様事例

サービスの詳細について資料をご用意しております。社内での検討などにご活用ください。

サービスの詳細や料金へのご質問、商談のお申し込みや、お見積りのご相談は、こちらよりお問い合わせください。