幹線輸送とは?利用するメリットや課題を解説

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報

玉橋 丈児

物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。

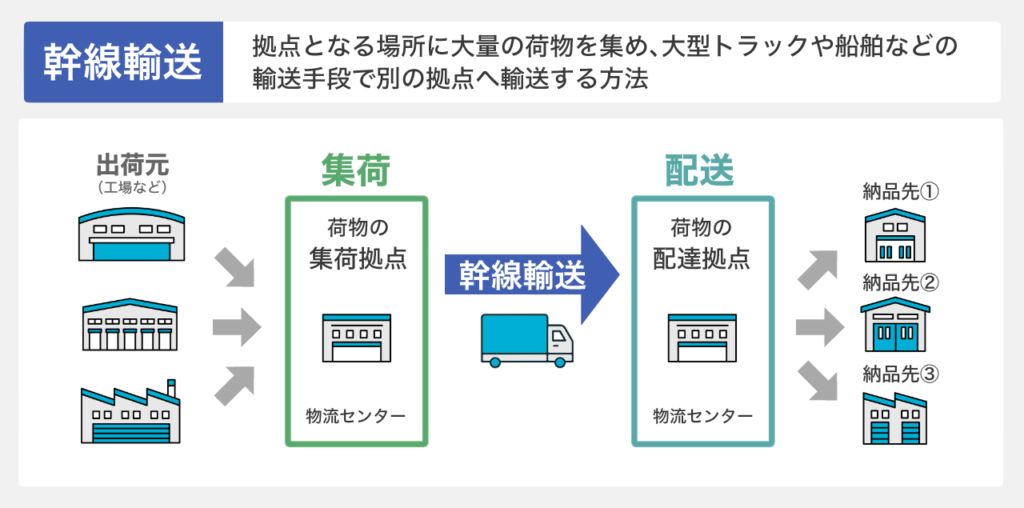

幹線輸送とは、特定の集荷拠点に大量の荷物を集め、大型トラックなどで配達拠点まで運ぶ方法です。幹線輸送により一度の運行で多くの荷物を運べるようになれば、効率的な輸送が可能となります。

本記事では、幹線輸送を利用するメリットや課題、今後の展望について解説します。

輸送に関して課題を抱えている場合は、SBフレームワークスにご相談ください。弊社では、30台を超える自車両と独自輸送網を活かした、効率的な輸送手段のご提案が可能です。

\年間400万箱以上の出荷実績にもとづき提案/

目次

幹線輸送とは

幹線輸送とは、拠点となる場所に大量の荷物を集め、大型トラックや船舶などの輸送手段で別の拠点へ輸送する方法です。具体的には、工場から物流センター、もしくは物流センターから物流センターまでといった拠点間を輸送します。

幹線輸送では、一度に大量の商品や資材を長距離輸送できるため、効率良く荷物を運べます。

幹線輸送と地場輸送の違い

幹線輸送と地場輸送では、輸送範囲が異なります。

| 輸送方法 | 輸送範囲 |

| 幹線輸送 | 300km以上 |

| 地場輸送 | 101〜260km |

地場輸送とは、日帰りで往復できる短距離間の輸送のことで、輸送範囲は101〜260kmが目安です。

一方、幹線輸送の運送範囲は地場輸送よりも広く、1日かけて移動するような長距離が該当します。具体的には、トラック輸送のみであれば300km程度の範囲からが幹線輸送です。

500km以上の長距離の場合はトラック単独の輸送ではなく、船舶や鉄道を活用したモーダルシフトが用いられることもあります(※1)。

※1 参考:国土交通省「物流生産性向上に資する幹線輸送の効率化方策の手引き」

幹線輸送を行うメリット

幹線輸送を行うメリットには、以下などが挙げられます。

- 輸送時間を削減できる

- 少ない人員で荷物を運べる

それぞれのメリットについて解説します。

輸送時間を削減できる

幹線輸送は、輸送時間の削減につながります。大型トラックやトレーラーなどを活用した幹線輸送では、一度の運行で大量の荷物を輸送できるからです。

同じ量の荷物を小型のトラックで複数回往復して輸送する場合と比べて、輸送量あたりの総輸送時間が削減できます。

少ない人員で荷物を運べる

少ない人員で荷物を輸送できることも、幹線輸送のメリットです。幹線輸送では、大型トラックで一度に大量の荷物を輸送するため、稼働させるトラック数を抑えられます。

そのため、最大積載量が低い小型のトラックで何度も往復して輸送する場合と比べて、ドライバーを多く確保する必要がありません。その結果、同じ輸送量であれば相対的にコストを抑えられます。

幹線輸送の課題

幹線輸送には、以下のような課題があります。

- 労働時間規制による輸送費の上昇

- ドライバーの拘束時間が長い

- 貨物量のコントロールが必要

- 自然災害・交通遮断による輸送停滞

それぞれの内容について解説します。

労働時間規制による輸送費の上昇

輸送距離が長い幹線輸送では、トラックドライバーの労働時間の規制による輸送費の上昇が懸念されます。労働時間の規制により、一人のドライバーが輸送できる距離が短くなり、複数ドライバーで対応する必要があるためです。

長時間労働や過重労働による健康被害を防止するために、2024年4月からトラックドライバーの労働時間が、以下のように規制されました(※1)。

| 項目 | 2024年4月以降の労働時間 |

| 1年の拘束時間 | ・原則:3,300時間以内 ・例外による上限:3,400時間 |

| 1ヶ月の拘束時間 | ・原則:284時間以内 ・例外による上限:310時間 |

| 1日の拘束時間 | ・原則:13時間以内 ・例外による上限:16時間 |

| 時間外労働の上限 | ・年960時間 |

一人のドライバーが上記の範囲で走行できる距離は、300km程度(※2)です。それ以上の距離の幹線輸送においては、ドライバーの交代が必要です。

そのため人件費がかかり、輸送費の上昇は避けられないといえるでしょう。

※1 参考:国土交通省「トラックドライバーの新しい労働時間規制が始まります!」

※2 参考:国土交通省「物流生産性向上に資する幹線輸送の効率化方策の手引き」

ドライバーの拘束時間が長い

ドライバーの拘束時間が長くなりやすい点も幹線輸送の課題です。輸送距離が長く、長時間にわたって運転しなければならないからです。

国土交通省の調査によると2021年時点、500km超の幹線輸送における1運行あたりの平均拘束時間は、約21時間です(※1)。

一方、2024年4月から、ドライバーの1日あたりの拘束時間は原則13時間未満までに規制されました(※2)。そのため、モーダルシフトの活用などによりドライバーの拘束時間を削減し、負担を軽減させる必要があります。

※1 参考:国土交通省「トラック輸送状況の実態調査結果(全体版)」

※2 参考:国土交通省「物流の2024年問題について」

貨物量のコントロールが必要

幹線輸送においては、貨物量のコントロールが必要です。

輸送力の高い車両を用いた場合でも、車両1台で輸送できる貨物量には限界があり、貨物量が最大積載量を超えてしまった場合、積み残しが発生します。積み残しが出ると納期に間に合わなくなる恐れがあり、顧客の信頼を失いかねません。

積み残しを発生させないためには、輸配送システムなどを活用して過去の輸送データを分析し、輸送需要を正確に把握することが大切です。

季節や曜日、時間帯により変動する貨物量を事前に予測し、適切に車両手配をすることで積み残しを防げます。

自然災害・交通遮断による輸送停滞のリスクがある

幹線輸送は長距離の輸送であるため、台風や地震などの自然災害や、事故などによる高速道路の通行止めなどで交通が遮断され、輸送が滞るリスクがあります。

交通遮断による輸送の停滞リスクを回避するためには、代替ルートを決めておいたり、鉄道や船舶などトラック以外の輸送も検討したりするなどの対策が必要です。リカバリー可能な体制を構築しておきましょう。

参考:国土交通省「物流生産性向上に資する幹線輸送の効率化方策の手引き」

幹線輸送の今後の展望

今後の幹線輸送では、さらなる効率化が求められます。幹線輸送の効率化が必要な背景には、物流の2024年問題が関連しています。

「物流の2024年問題」とは、ドライバーの労働時間の規制が強化されたことで、物流の停滞が懸念されている問題です。これまでドライバーの長時間労働で補填しながら幹線輸送を行っていた場合、労働時間規制により1運行あたりの輸送距離が短くなり、複数のドライバーで対応することになります。

今後、幹線輸送を滞りなく行うためには、以下のような取り組みにより効率化を図ることが重要です(※2)。

- 複数の荷主や物流事業者が連携し、共同配送により積載率を上げる

- 車両を大型化する(トレーラーやダブル連結トラックの活用)

- 中継拠点を活用したスイッチ輸送を行う

- モーダルシフトを活用し、ドライバーの拘束時間を少なくする

スイッチ輸送とは、集荷エリアと納品エリアの運行途中に中継拠点を設け、中継拠点でドライバーが交代して輸送を行う方法です。スイッチ輸送により分担して貨物を運ぶことで、一人あたりのドライバーの労働時間を削減しつつ、効率的に幹線輸送が行えます。

※1 参考:国土交通省「物流の2024年問題について」

※2 参考:国土交通省「物流生産性向上に資する幹線輸送の効率化方策の手引き」

幹線輸送で効率的に荷物を輸送しよう

幹線輸送では、1回の運行で大量の荷物を運ぶため、輸送時間を削減できます。深刻化するドライバー不足や労働時間の規制への対応として、幹線輸送はますます重要になってくるでしょう。

しかし、幹線輸送には、トラックドライバーの労働時間の規制による輸送費の上昇や、災害・交通遮断による輸送の停滞などの課題があります。幹線輸送を行う際は、共同配送やモーダルシフトの活用など、課題への対策をあらかじめ検討しておくことが欠かせません。

幹線輸送を取り入れ、効率的に荷物を輸送しましょう。

輸送に関してお悩みの場合は、SBフレームワークスにご相談ください。弊社では、トラックが独自輸送網内を定期運行しているため、荷物の量が変動しやすい場合でも安定した輸送サービスの提供が可能です。お気軽にお問い合わせください。

\年間400万箱以上の出荷実績にもとづき提案/

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報

玉橋 丈児

物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。

関連記事

関連お客様事例

サービスの詳細について資料をご用意しております。社内での検討などにご活用ください。

サービスの詳細や料金へのご質問、商談のお申し込みや、お見積りのご相談は、こちらよりお問い合わせください。

SBフレームワークス

マーケティング/広報

玉橋 丈児

東名阪の大幹線と言われる「東名高速道路・名神高速道路」ですが、近年は「ダブルネットワーク」をキーワードに、これらに並行する「新東名高速道路・新名神高速道路」という道路網を高速道路会社が整備しています。

災害や事故による通行止めの際にも、もう一方に迂回することができるため、幹線輸送路として非常に優秀と言えます