フィジカルインターネットとは?経済産業省が掲げるロードマップや物流業界が取り組むべき課題をわかりやすく解説

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報

玉橋 丈児

物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。

フィジカルインターネットとは、物流業界が抱える問題を解決するための構想です。フィジカルインターネットを実現させるためには、フィジカルインターネットがもたらす価値を理解し、具体的な取り組みを実施していかなければなりません。

本記事では、フィジカルインターネットが必要とされる背景や、導入するメリットを解説します。

目次

物流のフィジカルインターネットとは?わかりやすく解説

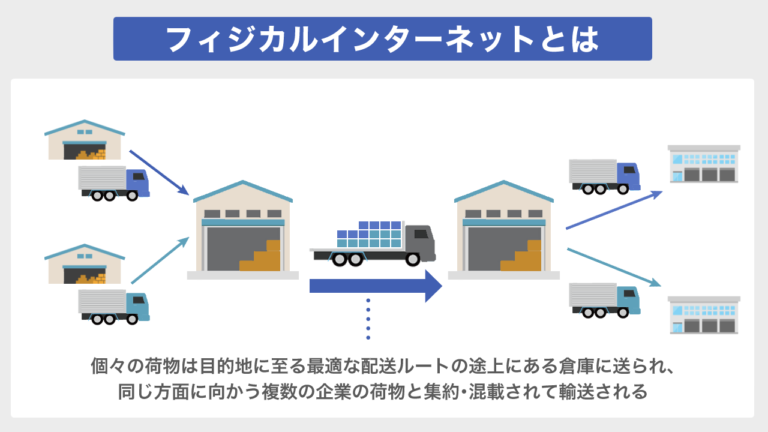

フィジカルインターネットとは、保管・輸送機能を包含した、誰もが利用できる物流プラットフォーム構想のことです。インターネットのパケット交換の仕組みを物流に当てはめ、「物理的(フィジカル)」な物資を輸送することから、フィジカルインターネットと呼ばれます。

現在の物流では、企業ごとに専用の倉庫・トラックを利用して荷物を配送しており、同じ地域への配送でも企業ごとに積載率の低いトラックが稼働している状況です。国土交通省の調査によると、2010年以降のトラックの積載率は40%を下回っています。

一方、フィジカルインターネットを構成する保管倉庫や配送網はすべての企業が活用できるリソースと位置づけられ、都度最も効率的に輸送できる方法が選択されるのが、その大きな特徴です。

個々の荷物は目的地に至る最適な配送ルートの途上にある倉庫に送られ、同じ方面に向かう複数の企業の荷物と集約・混載されて輸送されます。これにより、トラックの積載率が向上します。

この構想の実現には物流データやパレット規格の標準化が求められ、物流会社はそれぞれの強みを活かして、このプラットフォームの一員として機能することになります。

参考1:国土交通省「物流を取り巻く現状と課題」

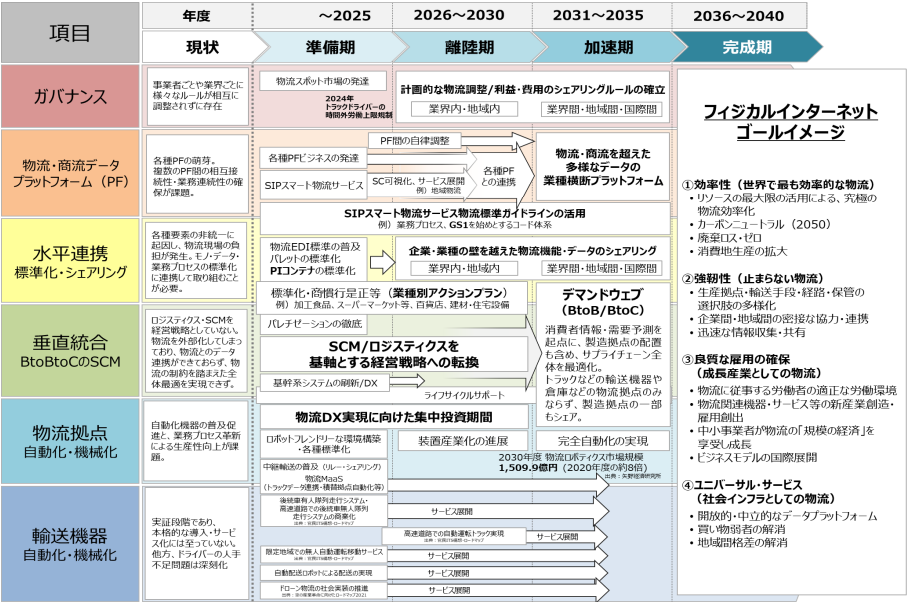

経済産業省が掲げるフィジカルインターネットのロードマップ

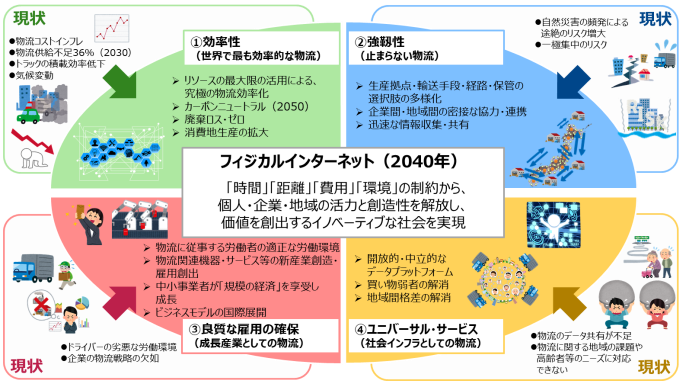

経済産業省では、フィジカルインターネットが2040年までに実現する4つの価値を、以下のようにイメージしてロードマップを示しています。

画像引用:経済産業省「フィジカルインターネット・ロードマップ」

4つの価値は、それぞれの取り組みを連携させながら計画を進めることで実現できると考えられています。

たとえば、効率性を実現するためには、鉄道輸送を物流網へ組み込むことや、物流データをシェアするシステムの導入などが必要です。

また、輸送資源の乏しい地域や災害時においても、ユニバーサルなサービスが提供でき、物流の強靭性が向上します。

さらに、労働生産性が上がれば賃金の向上につながり、良質な雇用の確保も期待できます。

フィジカルインターネットが必要とされる背景

フィジカルインターネットが必要とされる背景には、以下が挙げられます。

- 物流における需給バランスが崩れつつある

- カーボンニュートラルの実現に向けた動きが活発化している

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

物流における需給バランスが崩れつつある

フィジカルインターネットが必要とされる背景の一つは、物流における需給バランスが崩れつつあることです。

2024年4月から自動車運転業務従事者の時間外労働の上限規制が強化され、ドライバーの労働時間が短縮されたことで需給不均衡の状態となることが懸念されています。

ECの市場規模は増加傾向にあり、宅配便などの小口輸送が増えています。しかし、トラックドライバーは年々減少しており、増加する荷物量に対してドライバー不足になっているのが現状です。

フィジカルインターネットを活用すればトラックの積載率向上が見込めるため、必要なドライバー数を抑制できます。これにより、需給バランスを改善できると期待されています。

※参考:

国土交通省「検討の背景②物流を取り巻く現状と課題」

国土交通省「ロジスティクスコンセプト2030」

カーボンニュートラルの実現に向けた動きが活発化している

フィジカルインターネットによってトラックの積載率が向上するのみならず、鉄道輸送などの環境負荷の少ない輸送手段を取り入れることでCO2の排出量が削減できるため、カーボンニュートラルの実現に貢献します。

環境省ではCO2などの温室効果ガス削減のため、脱炭素物流を推進しています。フィジカルインターネットでは、共同輸送やモーダルシフトの推進により、物流の課題解決のためだけでなく、環境課題の解決手段としても注目されています。

参考:環境省「地球温暖化対策計画」

フィジカルインターネットの実現が荷主にもたらすメリット

フィジカルインターネットの実現が荷主にもたらすメリットには、以下があります。

- 運べない荷物が発生するリスクを回避できる

- 業務効率が改善される

- 物流コストが削減できる

それぞれのメリットについて解説します。

運べない荷物が発生するリスクを回避できる

フィジカルインターネットの実現により、運べない荷物が発生するリスクを回避できます。フィジカルインターネットでは、ドライバー不足や輸送が難しい地域への対応を考慮しているためです。

2024年の法改正によって時間外労働の上限規制が強化されたことで、これまで行ってきた長距離輸送が維持できなくなるのではないかと懸念されています。しかし、フィジカルインターネットの実現に向けた取り組みの一つ「中継輸送の普及」によって、長距離輸送の停滞は防げるでしょう。

この他にも、フィジカルインターネットが提供する価値の一つであるユニバーサル・サービスへの取り組みによって、山間部や離島など輸送しにくい地域の格差を解消することも期待できます。

業務効率が改善される

フィジカルインターネットの実現により物流データの標準化が行われると、荷主側の業務効率も改善される可能性があります。

たとえば、物流会社がトラックの位置情報や荷物の特徴などの物流データを企業間で連携できれば、円滑にトラックが配車されます。これにより、荷主は少しでも早く荷物を届けられる、緊急での配送も依頼できるといったメリットを享受できます。

物流コストが削減できる

フィジカルインターネットにより物流コスト全体が抑制されれば、結果的に荷主各社の物流コストも削減されることが期待できます。

たとえば、トラックの稼働率向上や輸送ルートの最適化、保管倉庫の共有などが実現すれば物流コストの大きな削減につながります。その結果、物流会社がより安価な見積を出せるようになれば、荷主もコスト面でメリットを享受できるでしょう。

フィジカルインターネットの実現が物流会社にもたらすメリット

フィジカルインターネットの実現は、物流会社に以下のようなメリットをもたらします。

- 積載効率が向上する

- ドライバーの業務負担を抑えられる

それぞれの内容を詳しく解説します。

積載効率が向上する

これまで荷主企業1社が独占していたトラックを、複数の荷主の荷物でシェアできるようになれば、積載効率を向上できます。

また、フィジカルインターネットの計画には配送ルートの最適化も含まれます。目的地までの配送に最も効率的なルートが指定されるため、積載効率の低いトラックを同じエリアで複数台走らせる必要がなくなることもメリットの一つです。

業務負担を抑えられる

フィジカルインターネットによって物流業務が効率化されれば、業務負担が軽減されます。

たとえば、物流データの標準化やパレット規格の統一が実現すれば、倉庫内作業の負荷が軽減されます。また、輸送ルートの最適化や荷待ち時間の抑制が可能になれば、ドライバーの業務負担も抑制されるでしょう。

さまざまな業務負担が軽減し、労働環境が改善される結果、求職者の増加や離職率の低下も期待できます。

フィジカルインターネットの実現に向けて取り組むべき課題

フィジカルインターネットを実現させるには、以下の2つに取り組む必要があります。

- 荷姿を標準化する

- 物流システムを共有化する

それぞれの内容を詳しく解説します。

参考:

経済産業省「フィジカルインターネットの実現に向けた取組の進捗について」

経済産業省「フィジカルインターネット・ロードマップ」

荷姿を標準化する

フィジカルインターネットを実現するためには、荷姿を標準化する必要があります。荷姿とは、輸送時の荷物の外観を指す用語です。

フィジカルインターネットの基本的な要素には以下の3つがありますが、この内、コンテナ(輸送容器)が荷姿の標準化に関係します。

| 要素 | 標準化の対象(例) |

| コンテナ(輸送容器) | ・サイズ ・素材 ・機能 |

| ハブ(倉庫などの物流拠点) | ・積替時の品質 ・コスト ・所要時間 |

| プロトコル(物流の運用上の取り決め) | ・貨物や情報を連携する規約 |

荷姿を標準化すると混載時や積み替えの際、複数の荷物を扱いやすくなります。たとえば、標準化したモジュラー式コンテナなどを企業間で共有できれば作業が効率化し、積載率が向上するため、フィジカルインターネットの目標達成に近づくでしょう。

荷姿が標準化されれば、「ハブ」である倉庫において、ロボットや自動倉庫などのマテリアルハンドリング機器を用いた積替作業の効率化も実現できます。

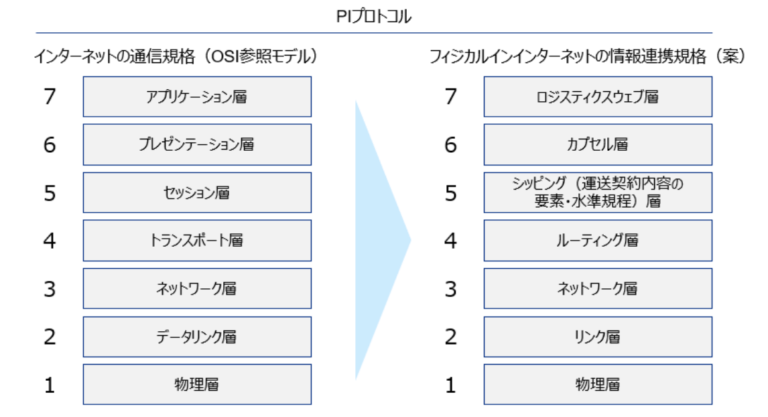

なお、「プロトコル」とは物流における運用上の取り決めを指し、インターネットのように、いくつかの層に分けて規定する必要があると考えられています。たとえば、荷物のサイズや物流データを連携するルールなどは、以下のような層に分類して管理する想定です。

画像引用:経済産業省「フィジカルインターネット・ロードマップ」

物流システムを共有化する

フィジカルインターネットを実現するには、システムを構築して企業間で物流にかかわる情報を共有する必要があります。

たとえば、予定になかった荷物の配送を他社から依頼されたときに、自社のトラックや倉庫の空き状況を可視化して把握できれば、無駄な作業を発生させずに対応できるでしょう。

物流システムを共有化するためには、まず各企業が保持している物流関連データを統一して、企業同士で共有することが求められます。具体的には、コード体系や伝票フォーマットなどの統一を図る必要があります。

フィジカルインターネットの実現に向けた取り組み事例

経済産業省が掲げるロードマップを踏まえ、フィジカルインターネットの実現に向けて取り組みを実施している企業の事例を紹介します。

ヤマトホールディングス株式会社|共同輸送に特化した新会社設立

ヤマトホールディングス株式会社は、2024年5月に新会社「サステナブル シェアード トランスポート(SST)株式会社」を設立しました。

同社は、物流業における2024年問題や、気象災害・異常気象による物流の課題を解決することを目的とし、共同輸送の土台としてのサービスを提供する予定です。

具体的には、荷主企業の出荷計画や荷物量などの情報と、物流事業者のトラック運行計画をもとにマッチングを実施します。地域の物流網を集約して、荷物の積載率やトラックの稼働率の課題解決を目指しています。

参考:ヤマトホールディングス株式会社「ニュースリリース」

伊藤忠商事・KDDIなど5社によるフィジカルインターネットの事業化の取り組み

2024年5月、以下5社がフィジカルインターネットサービスの事業化について覚書を締結しました。

- 伊藤忠商事

- KDDI

- 豊田自動織機

- 三井不動産

- 三菱地所

今後、物理的な中継拠点の構築や、貨物のモニタリングなどの導入によって物流の課題を解決していく方針を示しており、2024年度中の事業化を目指しています。

参考:伊藤忠商事株式会社「伊藤忠商事、KDDI、豊田自動織機、三井不動産、三菱地所、フィジカルインターネットの事業化に関する覚書を締結」

フィジカルインターネットを実現させ物流を効率化しよう

フィジカルインターネットの取り組みはすでに始まっており、2040年までに実現させる旨が経済産業省のロードマップに示されています。

フィジカルインターネットを実現するためには、荷姿の標準化や物流システムの共有化などが不可欠です。企業は何を優先して着手すべきかを検討し、準備を進める必要があります。

フィジカルインターネットの実現に向けて物流業界は今後、物流データ規格の統一が進められるなど、商慣習が見直されていくと予想されます。

今のうちから新しいデータ標準に対応できるシステムを検討し、荷待ち時間の削減などの取り組みを実施しておきましょう。

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報

玉橋 丈児

物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。

関連記事

サービスの詳細について資料をご用意しております。社内での検討などにご活用ください。

サービスの詳細や料金へのご質問、商談のお申し込みや、お見積りのご相談は、こちらよりお問い合わせください。